ファンドの特徴

このファンド(成長コース)は、野村アセットマネジメント株式会社が運用するファンドです。野村世界6資産分散投信には安定コース、分配コース、成長コース、配分変更コースと4種類のファンドがあります。ここで取り上げるファンドは成長コースです。ファンドは、ファミリーファンド方式を採用しており、野村アセットマネジメントが運用する子ファンドに投資する仕組みです。

このファンドの特徴は、国内外の株式・債券・REIT(不動産投資信託)に分散することです。ファンドには基本配分比率が決まっています。そして、そのベンチマークは、各資産クラスごとのベンチマークを基本配分割合で按分した指数です。ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用すると記載がありますから、基本配分割合を維持しているものと考えられます。

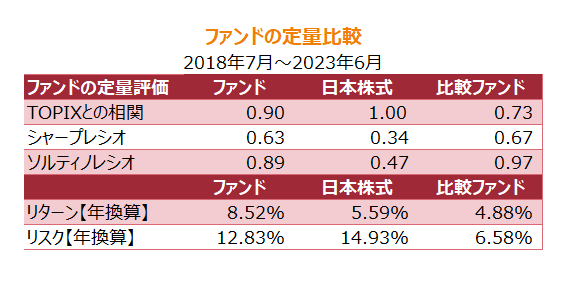

運用パフォーマンスについては、過去5年間のデータからリターンとリスクを推定すると、それぞれ、8.52%、12.83%(いずれも年換算)となっています。東証株価指数(TOPIX)と比較するとリスクは低く、リターンは大きく上回っています。TOPIXとの相関は0.9と高い相関になっています。野村世界6資産分散投信(分配コース)とシャープレシオ、ソルティノレシオを比較すると、いずれもこのファンドが下回っています。

ポートフォリオ

基本ポートフォリオは、国内株式・外国株式、各35%、国内債券・外国債券、各10%、国内REIT、外国REIT各5%になっています

運用体制

アクティブ/パッシブ

パッシブ運用

販売会社

ゆうちょ銀行

資産残高の推移

ファンドは2005年10月に設定。設定以後、2007年11月には純資産残高が700億円弱まで右肩上がりで増加。その後、減少に転じた後横ばいであったが、2020年3月ごろから再度上昇し、2023年5月末には約668億円の純資産残高になっています

購入時手数料等

店頭1.65% ゆうちょダイレクト なし

信託財産留保額

信託報酬

年率0.836%

収益分配金

設定来、収益分配金の支払い累計額は3,650円、直近では、奇数月に30円ずつ収益分配金が支払われています。(いずれも1万口当たり)

このファンドに対するコメント

このファンドは、ゆうちょ銀行が初めて投資信託を取り扱うようになったときのファンドの一つです。そして、現在でも、ゆうちょ銀行の専用ファンドになっています。重要情報シートを見ると、つみたてNISAの対象にはなっていませんが、過去6か月のゆうちょ銀行での販売金額のランキングは5位とかなり販売実績の良いファンドであることがわかります。また、想定する投資家は、「中長期的な資産の成長を積極的に目指したい方で、同種の商品に対する知識や投資経験があり、もしくは説明を受け商品性をご理解いただける投資家」と想定されています。

もう少し簡単に説明すると、『日本株式全体に投資することを厭わない投資家であれば、このファンドは日本株式全体に投資すると同じくらいのリスクで、より高いリターンを得る可能性があります』と表現できるのではないでしょうか

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

ピクテ・マルチアセット・アロケーション

・ファンド(クアトロ)