2022/12/12 月

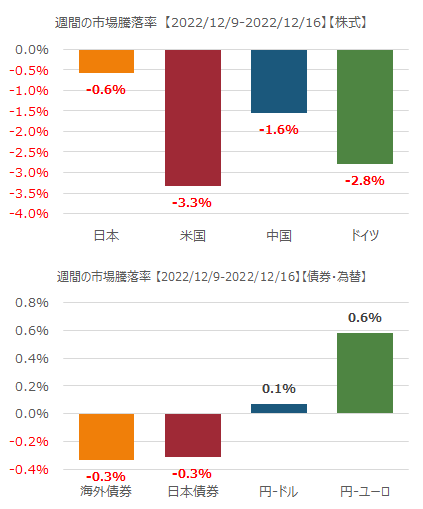

欧州市場では、来週の各国中央銀行の政策会合を前に警戒感はあるが、中国に対する楽観的な見方から、産業株や金融株を中心に値上がり。産業株ではシーメンスやSchneider Electric、金融株では中国の関連性が強いプルデンシャルなどが値上がり。クレディスイスは資本増強策の一環として22.4億スイスフランの株主割当増資を行い、株価は6.8%上昇。新たな受注を公表し、UBSが格付けを引き上げたデンマークの風力発電Vestasは6.4%値上がり

2022/12/13 火

米国市場では、マイクロソフトとファイザーが値を上げ、市場全体も上昇。マイクロソフトはロンドン証券取引所の4%を買収することになり株価上昇。消費者物価は、前月より上昇幅が落ちると予想されている。イエレン財務長官は2023年の物価について大きく下落すると予想を述べている。欧州市場では、中央銀行の政策決定を前に市場が身構え、さらに、中国でのコロナ感染者数の増加が市場の心象を落とす結果となり、株価下落。中国市場の不透明感から銅価格が下落し、鉱業株は1.7%の下落。中国分野のウェイトの大きい保険会社の英国プルデンシャルも2.7%下落。ロンドン証券取引所は、クラウドへのデータ移管に伴い、マイクロソフトが4%の株式を取得したことで、株価は3%上昇

2022/12/14 水

米国市場では、消費者物価の上昇が予想ほど上昇しなかったことから、金利引き上げの緩和への期待感から市場は上昇。グロース指数や不動産指数が3か月来の上昇幅となる。予想以下となったインフレに加えてドル安が影響して原油価格は上昇。エネルギー株が最も値を上げる。モデルナはメルクと共同でがん製薬の実験に良好な結果を残し、モデルナ、メルクともに株価上昇。欧州市場も米国のインフレ統計が影響して市場が上昇。ドイツのインフレは10月より下がって、対前年同月比で11.3%の上昇となった。借入比率の高いデリバリーヒーローやAroundtownなどが大きく値を上げる

2022/12/15 木

米国市場は値動きの大きい市場となり株価は下落。Fedは2023年末までに少なくとも0.75%の利上げが見込まれる。11あるセクターのうちヘルスケアのみが株価上昇し、そのほかは下落。最も値を下げたのは銀行で1.3%の値下がり。ゴールドマンサックスが目標株価を引き下げたTeslaは2.6%値下がり。Charter Communicationはブローカーが目標株価を引き下げ、株価は16%下落。欧州市場でも市場は下落。英国ではインフレが予想していたほど上昇しなかった。テクノロジー株が0.9%、銀行が0.5%下落。ロンドン市場では旅行会社のTUIが8%下落したことで、旅行・レジャー株も全体で1.4%下落

2022/12/16 金

米国では、Fedが0.5%の利上げに踏み切ったが、さらなる利上げを示唆しNetfliexており、株式市場では11のセクターすべてが下落となった。特に、コミュニケーションサービス、テクノロジーは約4%の大幅な下落。Netfliexは、広告が目標を達成しなかった場合には広告費の一部を返金させていたと報じられ、株価は8.6%下落。Nvidiaはブローカーの評価引き下げにより4.1%の値下がり。欧州では、ECBが4期連続となる0.5%の利上げを行い、さらに利上げを継続することを示唆しており、株式市場はここ半年で最大の値下がりとなった。英国でもイングランド銀行が0.5%の利上げに踏み切り、株式指数のFTSEは0.9%下落。欧州株式では金利感応度の高いテクノロジー株が下落した他、産業株も下落