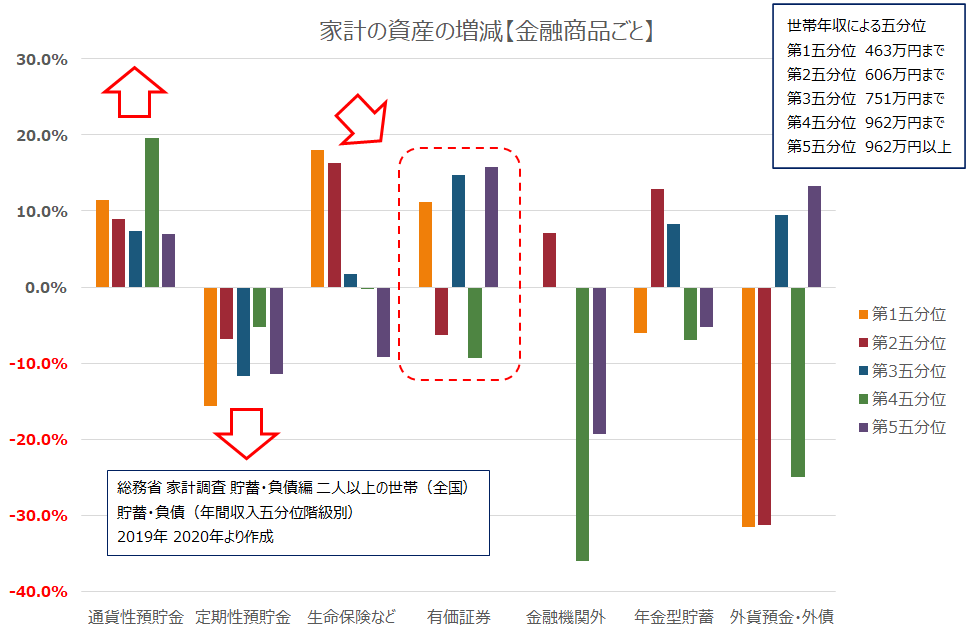

2019年から2020年にかけて、世界中で新型コロナウィルスが拡散され、経済活動が停滞した時期であり、2020年の日本のGDPは4.7%の減少となった。経済状態は悪化し社会不安も増大した。一方、2020年に関しては、特別定額給付金というプレゼントがあって、世帯で平均すると30万円弱の臨時収入があったわけで、その7割が貯蓄されたとしても20万円程度の貯蓄額の上乗せになっていたはずである。実際は、二人以上の勤労世帯でみると貯蓄額は2万円ほど上がったに過ぎない。さて、もう少し詳しく見てみよう。2020年、家計の資産ポートフォリオには、社会・経済状態を反映した動きがあったことがうかがえる。

ポイント1は、『すべての五分位で定期性預貯金の金額が減った』ことである。そして、その結果、すべての五分位で通貨性預貯金が増えていることがわかる。コロナ禍にあって、世帯では緊急事態にすぐに取り出せるように資金を、定期預金から普通預金にシフトさせたことがわかる。

ポイント2は、『年間所得が低い世帯では“生命保険など”が増え、高い世帯では“生命保険など”が減った』ことである。第1五分位と第2五分位では、金額がいずれも32万円ほど増加している。別に掲載されている、外貨建て保険を含む“外貨預金・外債”では金額が減少していることから、リスクを回避して、より安全な、そして、貯蓄性の高い保険にシフトした可能性がある。