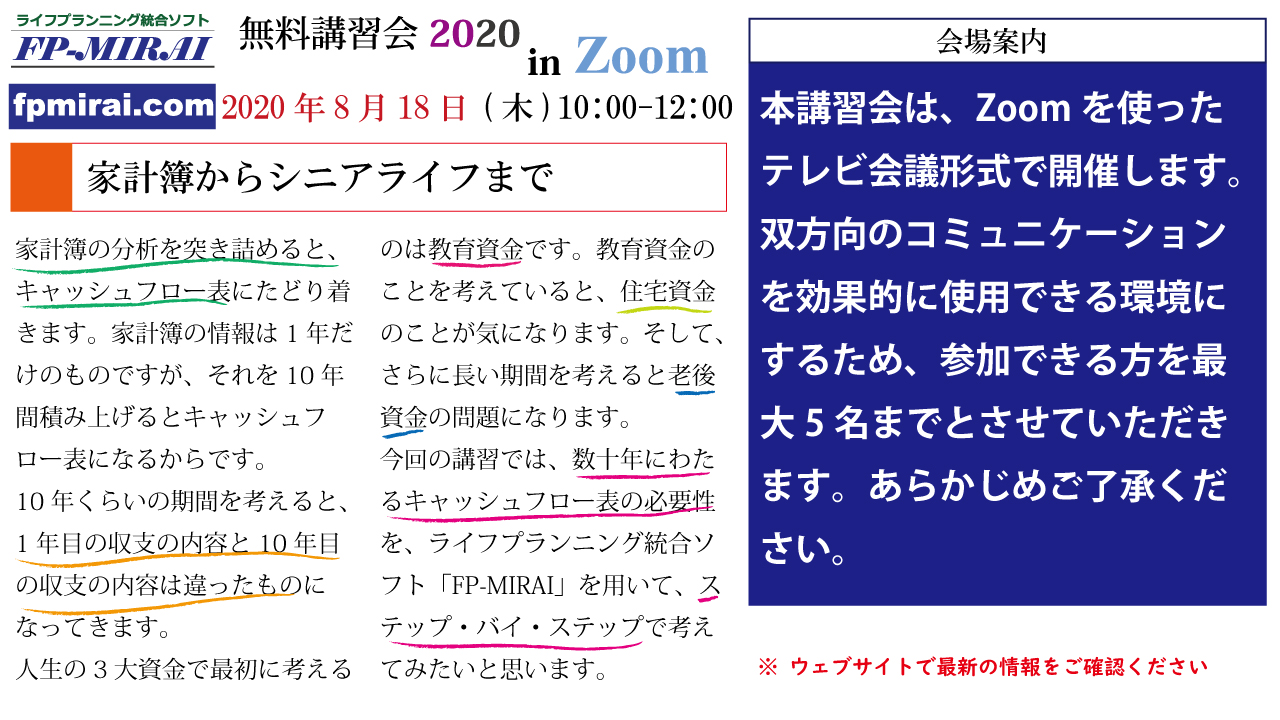

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」のオンラインセミナーを開催します。参加は無料、参加いただいたみなさまには、最新版のライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」を贈呈します。

オンラインですが、定員は5名になります。双方向で話しながら進めますので、人数制限を設けてあります。

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」

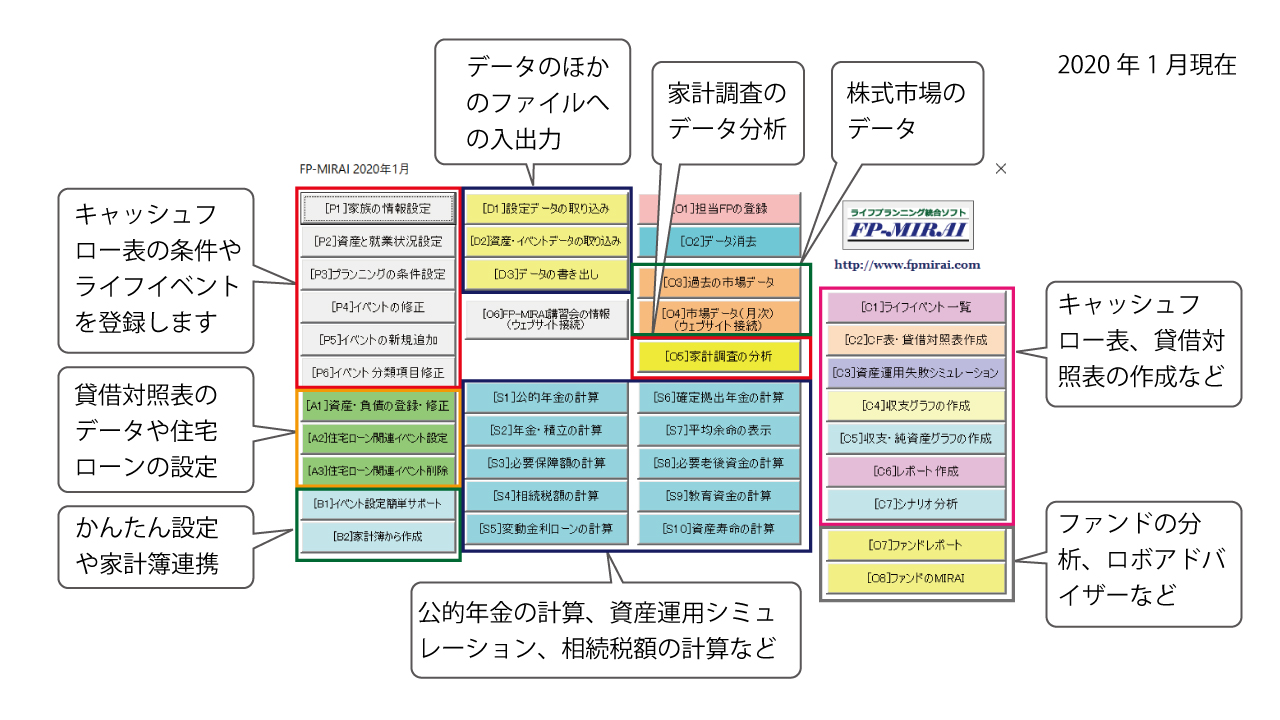

この講習は、ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」を使った講習になります。FP-MIRAIは、柔軟性に富んだライフプラン分析が可能な、専門家向けのソフトです。ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」は、「キャッシュフロー(CF)表・個人向け貸借対照表の作成⇒レポートの作成」のメイン部分と独立したサブ機能から構成されています。

FP-MIRAIに関する詳細はこちらでご覧ください

ワークショップ研修

PCを準備していただけると、FP-MIRAIを使って、ご自身で分析を行いながら研修いただけるしくみです。

研修を受講していただきだけなら無料。最新版のFP-MIRAIもお渡しします。

FP-MIRAIはマイクロソフトエクセル上で動く仕組みのソフトになっています。PCをご持参いただく場合は、マイクロソフト社のエクセル(互換ソフトは使えません)が使えることをご確認ください。また、OSはWindowsのみです(Mac OSは使えません)。ご注意ください。

FP-MIRAIはマイクロソフトエクセル上で動く仕組みのソフトになっています。PCをご持参いただく場合は、マイクロソフト社のエクセル(互換ソフトは使えません)が使えることをご確認ください。また、OSはWindowsのみです(Mac OSは使えません)。ご注意ください。

FP-MIRAI倶楽部会員でなくても参加可能

FP-MIRAI倶楽部の会員でなくても、無料で参加いただけます。また、PCをご持参いただいた場合には、最新版のライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」をお使いいただけます。

FP-MIRAI倶楽部

FP-MIRAI倶楽部は、有料でFP-MIRAIをお使いいただくサービスです。月額1,000円(税込)でご利用いただけるシステムになっています。入会金は不要です。FP-MIRAI倶楽部のお申込みは、こちらから