2020/8/31 月

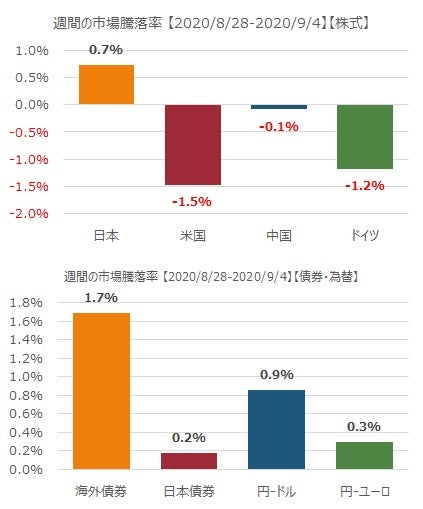

米国市場では、トランプ大統領は1.3兆ドルのコロナウィルス対策に意欲を示し、個人消費は順調に回復。PCEは対前年比で1.3%の増加。SP500とNADSAQは史上最高値を更新。DOWも値を上げる。ユナイテッド航空、コカ・コーラが3%以上株価を上げ、巣ごもり消費でWorkday Incが通年の売り上げを上方修正し12.6%値を上げ、デル・テクノロジーズも四半期利益が予想を超え、6.1%の値上がり。協働してTik Tokの買収に乗り出したウォルマートとマイクロソフトはともに続伸。欧州市場では、テクノロジーとヘルスケア関連が重荷になり値下がり。ドイツのBayerは米国でのラウンドアップの訴訟の和解に110億ドルが必要になり2.7%下落。ノルウェーの航空会社エアNORRは2020年の損失が予想以上となり株価は9.5%下落。米国の新しいFedの政策が金利の下がる余地を減らすとみらされ、BNPパリバ、HSBCなどの銀行株が上昇

2020/9/1 火

米国市場ではアップルとTeslaが株式分割により株価上昇。アップルは3.4%、Teslaは12.6%の株価上昇となり、NASDAQは値を上げたが、SP500、DOWは値を下げた。スイスのNestleが20億ドルでの完全買収を提案したAnimmune Therapeuticsは株価が171.6%上昇。Tok Tokの買収に乗り出したマイクロソフト、ウォルマート、オラクルはTik Tokの売却に中国当局の承認を要することがわかり3社の株は下落。欧州市場では、特にドイツとイタリアでインフレが予想以下となり、金融株を中心に値を下げた。市場全体としても値下がり。ライバルのVeoliaがEngineの買収提案をしたことから、公益株のSuezは18.5%の上昇。英国市場は休場であった

2020/9/2 水

米国市場では、アップルが少なくとも7500万台の5GiPhoneを製造することをサプライヤーに報告し同株は4%弱上昇。Zoomは年間の売り上げが少なくとも30%増となることを公表し株価は40.8%上昇。その影響でSP500とNASDAQは史上最高値を更新。ダウも値を上げた。ISM製造業指数は3か月連続で上昇となった。昨日値を上げたTeslaは新株により50憶ドルの資金調達を公表し4.7%株価下落。欧州市場では方向性のない市場になった。STMicroelectronics、Dialog Semiconcutor、Infinion、ASMなどのアップルのサプライヤーは1~4%上昇。ユーロ圏のインフレはマイナスになり銀行株が下落。一方、中国の製造業統計が堅調であったことから原材料関連の銘柄は恩恵を受ける

2020/9/3 木

米国では、公益、一般消費財、不動産などのディフェンシブな分野が2~3%値を上げ市場は上昇。ADPレポートが公表され民間非農業部門の労働者統計が公表され、新規就労者数は増加したが予想を下回った。Fedのベージュブックではビジネス活動や雇用が緩やかに上昇したことが報告される。ダウは2月につけた史上最高値付近まで値を戻す。欧州市場では、世界的な経済活動の回復にともない、化学、産業関連銘柄が上昇し、テクノロジー株は米国市場にけん引される形で値を上げる。英国の住宅建築最大手のBarratt Developmentは将来の販売に希望が持てることから8.7%の株価上昇。イタリアのインフラ会社であるAtlantiaは高速道路部門を売却することになりそうということで株価は16.2%上昇

2020/9/4 金

米国市場では、市場をけん引してきたIT関連銘柄が値下がりし、市場は6月以来の大幅な下落となった。NASDAQは5%近く下落。アップル、マイクロソフト、Amazon、Tesla、Nvidiaなどの銘柄が4.6%~9.3%の下落となった。フィラデルフィア半導体指数も6%の下落。ISM非製造業指数は先月より下落。欧州市場でも米国の余波を受けて下落。フランスでは政府が1000憶ユーロの景気刺激策を公表したが市場は下落。フランスのSanofi、英国のGSKはコロナウィルスのワクチンの臨床実験を開始したが株価は下落