日本国債に投資しても資産運用にならない

資産運用を行う目的は資産を殖やすことにあります。実際の経済にはインフレがありますから、資産運用の目的を達成するためには、インフレを上回る利回りを確保しなければなりません。日本国債に投資しても資産運用にならない理由は、利回りがインフレを下回るからです。

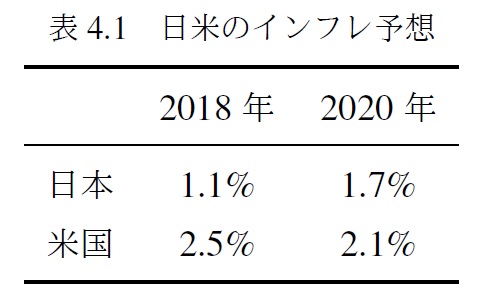

インフレの予想

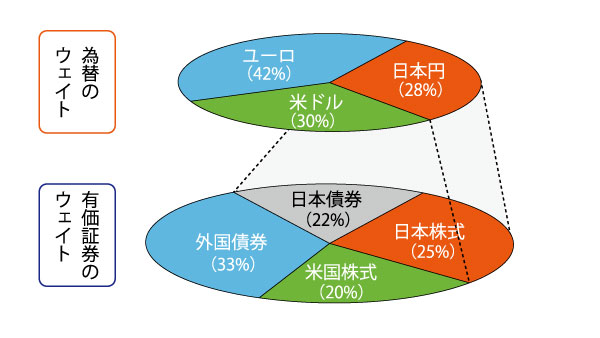

為替オーバーレイ戦略やレバレッジを効かせたFX投資など為替に積極的に投資しなくても、外貨建ての資産に投資すれば、為替のリスクを背負うことになります。一方で、『為替に投資するのはこわいから安心な日本の国債で運用したい』というのもよく聞く話です。

結論を先にいってしまえば、日本国債に投資する(ファンドに投資する)という行動は、資産運用と考えるべきではないと思います。なぜなら、将来の金利とインフレの関係を考えると、日本国債で資産を保有していても実質的に目減りするだけだからです。

表は、IMF(国際通貨基金)が行った日米のインフレの予想を示したものです。予想された時点は、2018年4月です。資産運用を考えるのであれば、このインフレ率を超えるような利回りを確保したいところです。

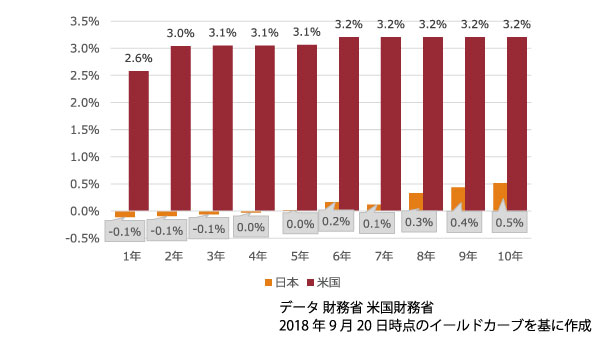

国債の利回り

図は、日米の国債の金利情報から、これから先10年間の国債の予想金利を計算したものです。日本では4年目まではマイナス金利になっています。普通預金に預けてあると、マイナスの金利が適用されることはありませんが、国債に投資するとマイナスの金利になることが考えられます。

表のインフレの情報と比較してみるとよいでしょう。2018年、日本は-0.1%-1.1%=-1.2%、米国は2.6%-2.5%=0.1%。2020年、日本は-0.1%-1.7%=-1.8%、米国は3.1%-2.1%=1.0%となります。外貨建て投資は、低金利の日本から資産を守る手段になることがわかります。