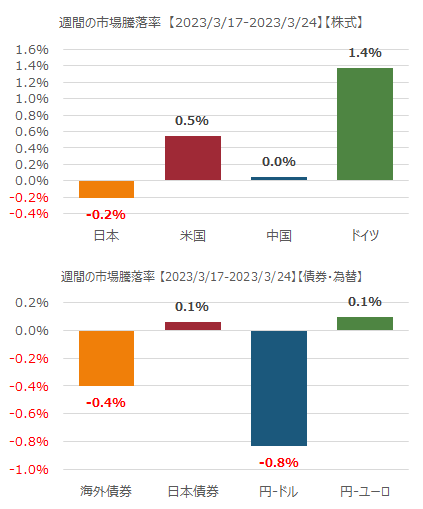

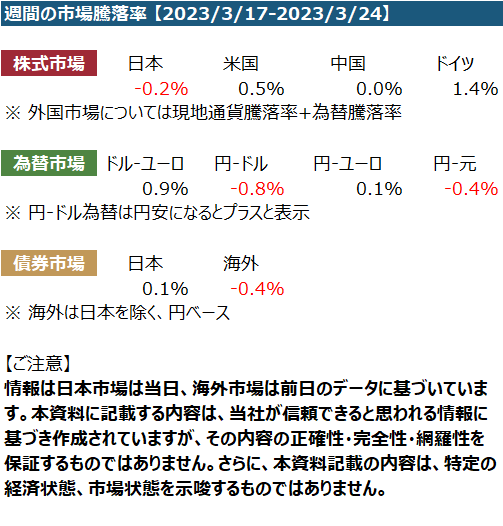

2023/3/20 月

米国市場では金融株を中心に大きく値を下げる。SVBは11条での破産を免れるためにSVBが裁判所監督下の再編成を申し出た。各種銀行指数は5%前後の下落になっている。配当の支払いを中止したFirst Republic Bankは32.8%の値下がり。同業のPacWest Bancorpも19%、Western Allianceも15.1%値を下げる。今期の見通しを上方修正したFedExは8%株高。欧州市場でも、金融関係株の下落により市場全体も大きく下落。SVBが影響して金融株が下落。クレディスイスは、前日リバウンドしたが、また、10%近く値を下げた。ユーロ圏のインフレは緩和されたが、依然としてサービス価格の上昇につながっている

2023/3/21 火

米国市場では、UBSの買収が公表されて銀行セクターは値上がり。すべてのセクターが上昇し、ボラティリティを示すVIX指数は下落。First Republic Bankは先週の300億ドルの資本注入にもかかわらず、さらに資金が必要がみなされ、株価は47.1%下落。9,000人の追加の人員削減を公表したAmazonは1.3%株安。欧州市場では、UBSが政府支援を受けてクレディスイスを買収する取引が決まったことを受けて銀行セクターがリバウンドし、市場全体でもリバウンド。UBSの買収額が30億スイスフランであることが公表されると、クレディスイス株は55.7%下落。米ドル安と中国での需要が回復しつつあることから銅価格が上昇し、鉱業セクターは2.8%上昇

2023/3/22 水

米国市場では、銀行部門で流動性の危機についての不安が緩和されたこと、市場関係者の関心が水曜日から開催されるFedの政策会合に移ったことから市場は上昇。金利は0.25%の引き上げがコンセンサスになっている。エネルギー、一般消費財、金融などのセクターがけん引する形で主要3指数はいずれも上昇。First Republic Bankが30%弱株価が戻ったほか、PacWest BancorpやWestern Alliance Bancorpも15%株価が戻った。欧州市場では、焦点となっているクレディスイスやUBSの株価が大きく上昇し、銀行セクターのリバウンドがけん引する形で、市場全体もほぼ1%の値上がりとなった。金融株のウェイトの高いスペインやイタリアの市場では2.5%市場が上昇。ただし、当局はAT1債券は、クレディスイスの債券がほぼゼロになることから市場の停止を図った

2023/3/23 木

米国では、Fedが予想とおりに0.25%の利上げを行ったが、パウエルFRB議長はさらなる利上げを示唆し、株式市場は大きく下落。セクター別では不動産が最も大きく値を下げる。First Republic Bankは資産の切り下げか、政府の支援が必要になると見られ、株価は15.5%下落した。投資会社から14億ドルを調達したPacific Western Bankは17.1%の株安。欧州市場では米国の金利動向を注視しながら市場は幾分上昇。ECBは現下の銀行部門の混乱を注視しているが、銀行部門全体に拡大するような混乱にはならないとみていることをコメント。金利感応度の高い不動産セクターは下落。不動産株のAroundtownは配当を停止すると報じられ株価は10%下落

2023/3/24 金

米国ではイエレン財務長官が国内の金融の安全のために手段を講じることを強調し、株式市場は上昇。2年物のイールドは18ベーシスポイント下落。First Republic Bankが6%値を下げるなど銀行株は続落。SECが訴追する姿勢を見せている暗号資産のCoinbase Globalは14.1%下落。欧州では、イングランド銀行が0.25%、スイス国立銀行が0.5%利上げを行い銀行株が2.4%下落し市場全体を引き下げた。英ポンドは対ドルで値を上げ、輸出株中心の英国のFTSEは0.9%値を下げた。フランスの製薬会社サノフェは、Regeneronと共同で開発していた喫煙者の肺がんの治療薬が良い結果を得られたことを公表し、サノフェの株価は5.5%上昇