2017/8/14 月

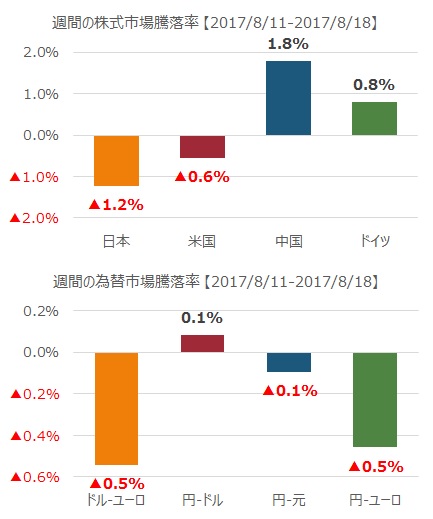

米国では、ボラティリティが低下し、CPIが予想以上に上昇しなかったことからFedの利上げ観測が遠のいたとして株価は上昇した。ただし、銀行株は軟化。欧州では、ボラティリティが上昇し、アルセロールミタル、リオティント、BHPビリトンといった資源関連株が値を下げ、銀行株も値を下げ、市場全体も軟化した

2017/8/15 火

ホワイトハウスが北朝鮮との戦争が直ちに起こるわけではないと火消しのコメントを出し、市場ではボラティリティが低下して、株高、金、国債、日本円安。欧州でも基調は同じで銀行株を中心に市場が戻る。ドイチェバンクやコメルツバンクは3%以上の上昇。フィアット・クライスラー、ダノンはM&A関連のうわさで上昇

2017/8/16 水

米国では北朝鮮との緊張が幾分緩和されたことから、安全資産である円や金の価格が低下。7月の小売り統計が予想以上に良かったことから米ドルが上昇。株式市場ではダウは幾分値を上げたが、SP500とNASDAQはわずかに値下がり。欧州市場ではドイツの第2四半期のGDPが国内需要にけん引されて0.6%上昇。株式市場では金融、ヘルスケア関連が貢献して市場は上昇

2017/8/17 木

米国ではFedが議事録を公開した。低いインフレ予想に懸念が示され、FedのBSの規模縮小のタイミングも明記されない結果となった。米ドルが下落し、株式市場は値を上げた。欧州では四半期のGDP成長が0.6%と堅調で、資源関連株を中心に市場は上昇。アングロアメリカンやグレンコアは3~4%の上昇となった

2017/8/18 金

トランプ政権の減税を含む政策の実行力に疑問が投げかけられ、SP500は3か月来の大幅な値下がり。個別銘柄では決算内容がよくなかったシスコは4%値を下げ、ウォルマートも減益となり1.6%値を下げた。欧州市場では昨日のFedの議事録の内容が銀行株を軟化させ、ソシエテ・ジェネラル、クレディアグリコル、BNPパリバといったフランスの主要行は大きく値を下げた