個人的には、悪い保険に投票することはしないようにしている。悪い保険を駆逐するのは消費者(広い意味での市場)の役割だと思うからである。よいと思う商品だけを紹介しておけば、ランキングの本来の目的は達成できるからである。

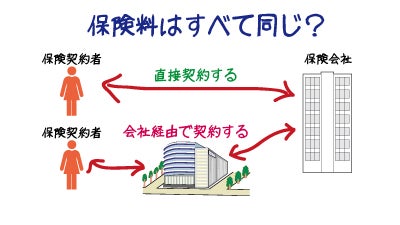

注 図は本文とは関係ありません

ところで、私は、完璧な保険商品はないということを伝えようとしている。どの保険商品も、何かの狙いをもって作成されている。こういう消費者に関心を持ってほしいという狙い。うちの会社にはこの分野でのノウハウがあるのでそのノウハウを商品に詰め込みたいといった狙いである。したがって、商品のターゲットになっている人たちにはそのことを知らせてあげればよいし、ターゲット外の人には、「あなたはこの商品のターゲットではありませんよ」というメッセージが伝わればよいと思っている。どのようなタイプの消費者にも、同じように魅力的な完璧な保険商品はあり得ないということである。

完璧な商品はないという意味からすると、ランキングの作成は意味がありそうである。なぜなら、総花的な保険商品はランキングが低くなるからである。ランキング上位に並ぶのは、商品として特徴(狙い)がしっかりしている商品である。

最後に残るのは、FPが保険商品をどのような基準で取捨選択するかという問題であるが、これはFPの資質の問題であり保険商品の問題ではない。

※ この記事は、2013年6月、週刊インシュアランスに掲載したものです