ファンドはどんどん集約化、巨大化している

ファンド・オブ・ファンズなどの運用形態を使えば、すでに運用されている他のファンドに投資することが可能になります。運用成績の良いファンドを選んで投資することができるため、「後出しじゃんけん」のようにリスクを減らすことができます。その結果、世界的に実質的な運用拠点は集約化されてきています。

ファンド・オブ・ファンズは後出しじゃんけん

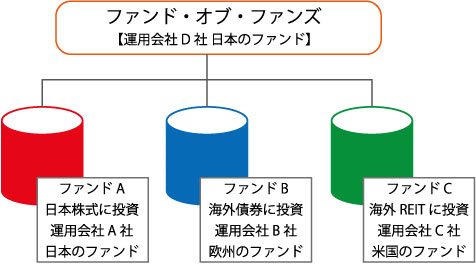

ファンド・オブ・ファンズというファンドがあります。世界的に広く使われている運用形態です。ファンドがほかのファンドに投資する。ファンドをできるだけ簡単に組成する(立ち上げる)ときに有効な手法です。

一からファンドを立ち上げようとすると、運用資産を集めるところから始めなければなりません。しかし、ファンド・オブ・ファンズを使えば、すでに運用され、運用履歴(トラックレコードといいます)のあるファンドに投資することができますから、後出しじゃんけんのようなものです。よいファンドだけをピックアップしてくれば、結果として、よいファンドができ上がるという仕組みです。

資産運用の集約化

ところで、ファンド・オブ・ファンズの流行は、世界的な運用機関に資金が集約されるを意味しています。日本の運用会社が、米国株式に投資するときに、現地に拠点を作って運用を始めるよりも、運用実績のある現地の運用会社のファンドに投資してしまうほうが合理的なのです。

実は、ファンド・オブ・ファンズによらない運用においても同じような実態があります。日本の運用会社が運用している外国株式ファンドや外国債券ファンドの多くは、その運用の主要な部分は海外の運用機関に運用を再委託しているのです。各社のホームページから請求目論見書をダウンロードして運用に関する記述を探してください。信託約款(運用会社と受託銀行の間での運用の取り決めをした契約内容)があれば、運用の再委託についての記載があります。海外の具体的な運用機関の名称が記載してあり実質的な運用は海外で行われていることが確認できます。

この事実を、運用会社の側から見れば、運用の拠点はどんどんと集約して巨大化しているということになります。例えば、ETFやETNの運用は運用会社ブラックロックがガリバー化しています。

また、米国株式のアクティブ運用であればフィデリティ、国際債券のアクティブ運用であればPIMCO、新興国のアクティブ運用であればJPモルガンというように、資産クラスによって集約化される運用会社(マネージャー)が固定化していることも知っておくとよいでしょう。