2017/10/2 月

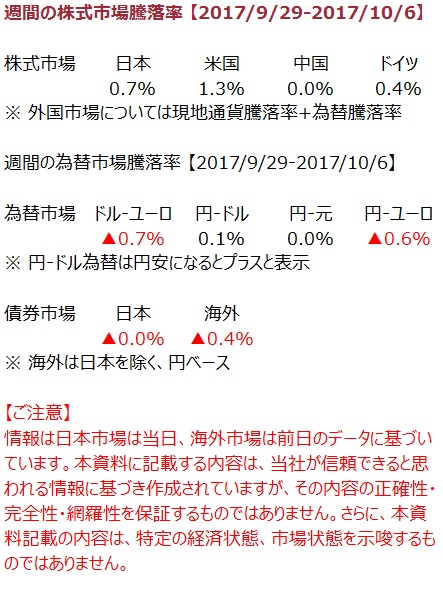

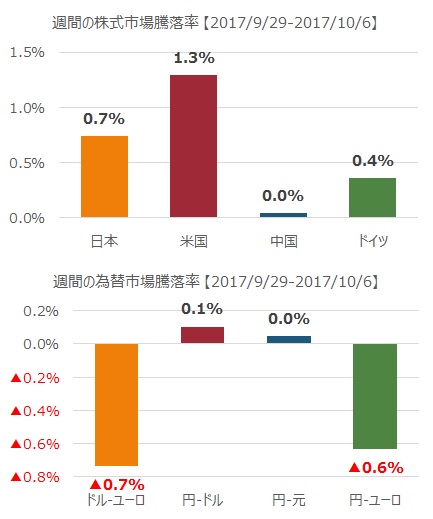

米国ではトランプ大統領とマヌーティン財務長官が、元FRB理事のウォーシュ氏と次期FRB議長について面談。市場ではウォーシュ氏の考えが金融機関に有利と見て金融株が上昇。PCEの上昇、個人消費は予想を下回るものであったが、SP500、NASDAQ、Russell2000はいずれも史上最高値を更新。欧州では、ドイツの失業率が5.5%と史上最低まで低下し、市場全体は上昇

2017/10/3 火

米国では製造業指数が13年ぶりの急激な上昇となり、株式市場、米ドルともに上昇。中国も工場統計が堅調。欧州では、スペインのカタロニア地方の独立問題がマイナス要因となり、スペイン株は下落、イールド上昇。ただし、ドイツ株式は上昇し、Monarch Airlineが倒産した航空関連も上昇し、市場全体としては株高。ユーロは安い

2017/10/4 水

米国では自動車販売が今年一番の水準になり産業株を中心に上昇。欧州では、米国市場の影響を受けて金融株と鉱業株が堅調。また、前日値を下げたスペイン市場の値下がりに歯止めがかかり、スペインの銀行株は上昇。ユーロも上昇。

2017/10/5 木

米国ではISMサービス指数が12年ぶりの大幅な上昇となったため消費関連株を中心に値上がり。NettflixやAmazonが堅調。欧州ではカルロニア地方の独立問題でスペイン株式が軟化。特に、同州に地盤のある銀行が軟調で、イタリアでもイールド上昇により銀行株が軟化。ドイツは銀行が祝日のため市場は休日

2017/10/6 金

米国ではFedの幹部から経済成長に関して楽観的な見方が示され、工場受注も予想以上であったことから市場は続伸。SP500、ダウともに史上最高値を更新。VIX指数は史上最低水準。欧州ではカタロニア地方の独立が急速に進まなかったことからスペイン株がリバウンド。市場全体も上昇